日志

关于滤镜效果

|

图一:邻近过滤

低像素纹理经邻近过滤,图像分辨率拉伸放大后,像素点边缘过渡就变得锐利许多。

滤镜作用:使用滤镜这种功能,为的是逼近已经让人眼看不出像素纹理颜色过渡和滤镜过滤(模糊柔化)两者的区别,像素单位的细节过渡,仅仅损失在小范围数据上的区别!忽略强化所谓纹理细节(画质)体积度。

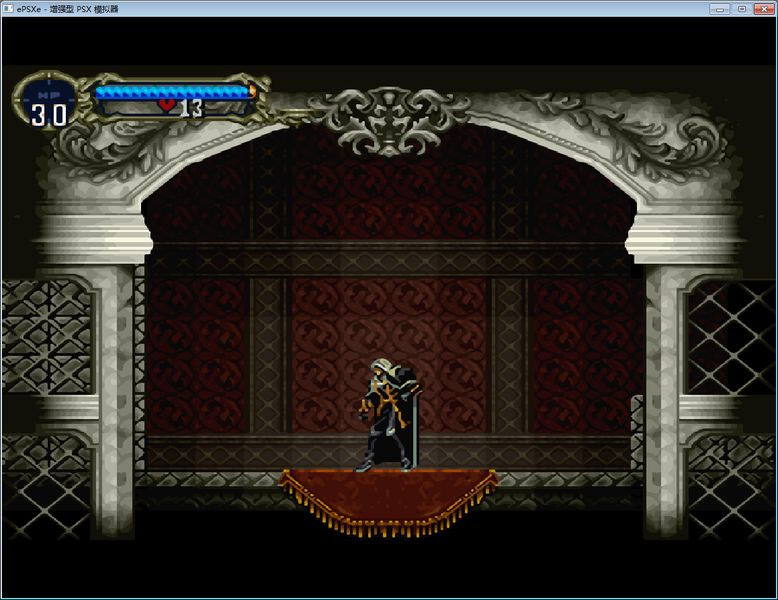

图二:某滤镜效果

过度柔化2D像素纹理细节体积,就像病毒和细菌的体积差别极其巨大,但对人眼来说都看不见!

P.S.人类视听设备最伟大的音画设计,是遵循两头之间的标准,做得让人眼刚好看不出区别,让人耳刚好听不出区别!否则这个设计师就是个屎吃撑的货!

CRT显像管就是一个能显示图像的大电子管。CRT的图像是由光组成的栅格拼凑成的光栅图形(将二维图像表示为矩形矩阵或正方形像素网格的机制)。栅格的形成过程,是由能产生周期振荡的谐波信号发生电路输出周期性矩形脉冲信号,产生的锯齿电压和电流起着扫描和偏转(发生的锯齿形信号时基)的控制作用。

显像管成像是利用尾部阴极在灯丝高温下产生自由电子,受阳极吸引飞向涂有荧光粉的屏幕。在这当中还要通过管内的加速极助力和聚焦极进行聚焦成为一个很小很亮的光点。如果要让光点成为图像就必须让它动起来。承担这一任务的就是套在显像管径外面的偏转线圈,它是垂直和水平两组线圈构成,分别由帧输出和行输出两个功放电路来驱动,可看作是一个点阵单元发生器,扫描图形显示,就是通过点阵来采集图像和重建矩形图案。

过去我国的电视制式为帧频50Hz,行频15625Hz,通过偏转线圈在屏幕上形成625行的扫描线,为减轻电路负担还采用了隔行扫描的办法。所以那时的电视清析度较差,以至于后来的逐行扫描都成为了推销电视的卖点。

通过以上步骤电视屏幕就在电子束的快速扫描中整体亮了起来。之所以我们查觉不到光点的移动是由于眼睛具有视觉暂留效应。另外荧光粉在电子束移开后也能保留短暂的余辉,这就让我们看到整个光栅始终都是亮的。一般来说荧光粉分长余辉、中余辉和短余辉三种。长余辉会导致图像重叠拖尾无法观看而短余辉又会有闪烁感让人头晕眼花。所以电视显像管使用了中余辉荧光粉。

而要呈现图像,还要可控制每个点阵单元的亮度,让电子束的强弱按图像要求来不断变化,以重现明暗不同的图像细节,这项任务由电视的视频放大电路驱动栅极来承担。比如要显示1字,每当电子束扫到屏幕中间,栅极就让电子束瞬间截止,扫完整幅图像就会在中间呈现一个竖直的1字。至此显像管就完成了重现图像的全部过程。

后来的彩色显像管的工作原理基本类似。只是又多了两个阴极,分别代表RGB三基色。但荧光屏要复杂得多,分别用红绿蓝三色荧光粉以均匀的点状布滿屏幕,后面三个阴极发射的电子束必须要很精确的对准相应的荧光点。当R极发射时全屏呈红色,G和B时分别为绿色和蓝色。这就把红绿蓝图像巧妙的叠加在一起,实现了全彩图像的再现。

总的来说! 现实中物体是有质感的,在CRT和其它显示器中,质感是由矩阵造成的,非线性模拟信号本身夹杂的噪声甚至平滑了数字信号,最终一切看起来都更好。好的音画设计是遵循两头之间的标准,做得让人眼刚好看不出区别,让人耳刚好听不出区别,表现趋于自然,否则会一直吃屎被屎砸晕!